কলেরা রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ?

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ, যেখানে পানি মানুষের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু এই পানির মাধ্যমেই ছড়িয়ে পড়তে পারে ভয়াবহ এক সংক্রামক রোগ — কলেরা। গ্রাম থেকে শহর, প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ঘনবসতিপূর্ণ নগর পর্যন্ত, কলেরা আজও বাংলাদেশের জন্য একটি বড় জনস্বাস্থ্য সমস্যা। বিশেষ করে বর্ষাকালে বা বন্যার সময় এই রোগের প্রকোপ অনেক বেড়ে যায়। কলেরা সাধারণত দূষিত পানি ও খাবারের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে এবং তীব্র ডায়রিয়া বা পানিশূন্যতার সৃষ্টি করে, যা চিকিৎসা না হলে মৃত্যুও ঘটাতে পারে।

বাংলাদেশে অনেক মানুষ এখনো নিরাপদ পানির অভাবে ভুগছে। খোলা জায়গায় মলত্যাগ, অপরিষ্কার পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা, অপরিচ্ছন্ন খাবার, এবং অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য সচেতনতার কারণে কলেরা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ এটি সাধারণ ডায়রিয়া মনে করে চিকিৎসা নেয় না, ফলে জটিলতা তৈরি হয়।

বর্তমানে কলেরার চিকিৎসা ও প্রতিরোধ দুটোই সম্ভব। সঠিক সময়ে স্যালাইন, পর্যাপ্ত তরল খাবার, চিকিৎসকের পরামর্শ এবং টিকা গ্রহণের মাধ্যমে এই রোগ নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এবং বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নিয়মিত কলেরা প্রতিরোধে কাজ করছে।

তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সচেতনতা। আমরা যদি খাবার ও পানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারি, নিয়মিত হাত ধুই, এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখি, তাহলে কলেরা অনেকটাই প্রতিরোধ করা সম্ভব।

কলেরা কোনো সাধারণ পেটের সমস্যা নয় — এটি একটি প্রাণঘাতী সংক্রমণ। তাই এর প্রতিকার ও প্রতিরোধ জানা প্রতিটি মানুষের জন্য অত্যন্ত জরুরি। নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো কীভাবে কলেরার প্রতিকার করা যায়, কীভাবে এটি প্রতিরোধ করা সম্ভব, এবং কেন এই রোগ হয়।

কলেরা রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ?

কলেরা হলে আতঙ্কিত না হয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই রোগে শরীর থেকে প্রচুর পরিমাণে পানি ও লবণ বের হয়ে যায়, ফলে দ্রুত ডিহাইড্রেশন বা পানিশূন্যতা দেখা দেয়। তাই চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হলো শরীরের পানির ঘাটতি পূরণ করা এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা।

নিচে কলেরার প্রতিকার ও প্রতিরোধে করণীয় বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে দেওয়া হলো 👇

১. পর্যাপ্ত স্যালাইন সেবন

কলেরা রোগের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হলো শরীরের অতিরিক্ত পানি ও লবণ হারানো, যাকে চিকিৎসা ভাষায় ডিহাইড্রেশন বা পানিশূন্যতা বলা হয়। এই অবস্থায় রোগী দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ে, চোখ ঢেবে যায়, মুখ শুকিয়ে যায়, প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায় এবং কখনো কখনো অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে। তাই কলেরার চিকিৎসার মূল ভিত্তি হলো স্যালাইন সেবন — অর্থাৎ শরীরে হারানো পানি ও লবণ পূরণ করা।

বাংলাদেশের প্রায় সব গ্রাম ও শহরে ওরস্যালাইন (ORS) পাওয়া যায়। এটি একটি সহজ, সস্তা এবং জীবনরক্ষাকারী ওষুধ। কলেরা হলে প্রতিবার পাতলা পায়খানা বা বমির পরপরই এক গ্লাস করে স্যালাইন খাওয়া উচিত। এতে শরীরের ভেতরে পানির ভারসাম্য বজায় থাকে এবং জটিলতা কমে যায়।

যদি বাড়িতে প্রস্তুত স্যালাইন না থাকে, তাহলে ঘরোয়া উপায়ে স্যালাইন তৈরি করা যায়। এক লিটার বিশুদ্ধ ফুটানো বা ঠান্ডা পানি নিয়ে তাতে এক চা চামচ লবণ ও আট চা চামচ চিনি মিশিয়ে নিন। ভালোভাবে নাড়ুন যতক্ষণ না লবণ-চিনি পুরোপুরি গলে যায়। এই দ্রবণই ঘরোয়া স্যালাইন। এটি স্বাদে হালকা লবণাক্ত-মিষ্টি হবে, খুব বেশি লবণ বা চিনি দেওয়া যাবে না, কারণ তা শরীরের ক্ষতি করতে পারে।

রোগীর বয়স অনুযায়ী স্যালাইনের পরিমাণও ভিন্ন হয়। শিশুরা সাধারণত কম পান করে, তাই অল্প অল্প করে ঘন ঘন খাওয়াতে হবে। বড়দের ক্ষেত্রে প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর এক গ্লাস করে দেওয়া উচিত। যদি মুখে স্যালাইন খাওয়া সম্ভব না হয়, অথবা বমি এত বেশি হয় যে কিছুই মুখে রাখা যায় না, তখন হাসপাতালে ভর্তি হয়ে শিরায় (IV) স্যালাইন নিতে হয়। এটি শরীরে দ্রুত তরল সরবরাহ করে এবং জীবন রক্ষা করে।

স্যালাইন শুধু পানি পূরণ করে না, বরং শরীরের প্রয়োজনীয় সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও গ্লুকোজের ঘাটতি পূরণ করে। এই উপাদানগুলো শরীরের কোষে শক্তি সরবরাহ করে এবং অন্ত্রের কাজ স্বাভাবিক রাখে।

অনেক সময় দেখা যায়, কলেরার প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলেও মানুষ তা গুরুত্ব দেয় না। তখন শরীর এত দ্রুত পানি হারায় যে রোগী কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারাত্মক অবস্থায় পৌঁছে যায়। তাই যেই মুহূর্তে পাতলা পায়খানা শুরু হবে, তখন থেকেই স্যালাইন শুরু করা উচিত।

গ্রামাঞ্চলে অনেক সময় ফার্মেসি বা হাসপাতাল কাছে থাকে না, তাই মানুষ দেরি করে চিকিৎসা নেয়। এজন্য প্রতিটি পরিবারের ঘরে অন্তত কয়েক প্যাকেট ওরস্যালাইন রাখা অত্যন্ত জরুরি। এটি যতটা সহজ, ততটাই কার্যকর।

বাংলাদেশে সরকারি স্বাস্থ্যকর্মীরা নিয়মিত মানুষকে শেখাচ্ছেন কীভাবে ঘরে বসেই স্যালাইন তৈরি করতে হয়, কখন খেতে হয়, এবং কতবার খেতে হয়। এই সচেতনতা অনেক প্রাণ বাঁচাতে পারে।

তাছাড়া, কলেরায় আক্রান্ত ব্যক্তি ছাড়া পরিবারের অন্য সদস্যরাও ঝুঁকিতে থাকে। তাই তাদেরও পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে এবং প্রয়োজনে প্রতিরোধমূলকভাবে তরল খাবার বেশি খেতে হবে।

সবশেষে মনে রাখতে হবে, স্যালাইন কোনো অ্যান্টিবায়োটিক নয়, এটি সংক্রমণ সারায় না, কিন্তু এটি জীবন বাঁচায়। কারণ কলেরায় মৃত্যু সাধারণত ব্যাকটেরিয়া থেকে নয়, বরং অতিরিক্ত পানি হারানো থেকেই ঘটে। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্যালাইন সেবন শুরু করা হলো কলেরার সবচেয়ে কার্যকর প্রতিকার।

২. চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া

কলেরা এমন একটি রোগ, যা অনেক সময় খুব দ্রুত বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছে যেতে পারে। তাই কলেরার লক্ষণ দেখা দিলেই প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া। অনেকেই মনে করেন এটি শুধু সাধারণ ডায়রিয়া, কিছু স্যালাইন খেলেই সেরে যাবে — কিন্তু এই ধারণা ভুল। কলেরায় শরীর থেকে এত দ্রুত পানি ও লবণ বের হয় যে, চিকিৎসা ছাড়া তা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে।

বাংলাদেশে প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে হাসপাতালগুলোতে হাজার হাজার রোগী কলেরায় আক্রান্ত হয়। বিশেষ করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা বা বরিশালের মতো ঘনবসতিপূর্ণ শহরে এই রোগ দ্রুত ছড়ায়। শহরের ড্রেন বা পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় দূষিত পানি যদি কোনোভাবে খাবার বা পানিতে মিশে যায়, তাহলে পুরো পরিবার আক্রান্ত হতে পারে। তাই যখনই পাতলা পায়খানা, বমি, প্রচণ্ড তৃষ্ণা, দুর্বলতা বা চোখ ঢেবে যাওয়ার মতো লক্ষণ দেখা দেয় — সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের কাছে যেতে হবে।

চিকিৎসক রোগীর অবস্থা দেখে প্রথমেই নির্ধারণ করেন, এটি সাধারণ ডায়রিয়া নাকি কলেরা। এজন্য প্রয়োজনে স্টুল টেস্ট (মল পরীক্ষা) করা হয়। পরীক্ষায় যদি Vibrio cholerae ব্যাকটেরিয়া পাওয়া যায়, তাহলে রোগটি নিশ্চিত করা হয়।

চিকিৎসক সাধারণত প্রথমে স্যালাইন দিয়ে শরীরের পানির ঘাটতি পূরণে গুরুত্ব দেন। এরপর রোগীর বয়স, ওজন ও শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। যেমন — ডক্সিসাইক্লিন, আজিথ্রোমাইসিন বা সিপ্রোফ্লক্সাসিন ইত্যাদি ওষুধ কলেরার জীবাণু ধ্বংসে কার্যকর। তবে এগুলো কখনোই নিজে থেকে খাওয়া যাবে না, কারণ ভুল ওষুধ খেলে শরীরে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে এবং সংক্রমণ আরও বাড়তে পারে।

শিশু বা বয়স্ক রোগীর ক্ষেত্রে চিকিৎসক বিশেষ নজর রাখেন, কারণ এদের শরীর খুব দ্রুত পানিশূন্য হয়ে পড়ে। ছোট শিশুদের মুখে খাওয়ার পরিবর্তে অনেক সময় নাকে নল ঢুকিয়ে তরল সরবরাহ করা হয়, যাতে পানি শোষণ ভালোভাবে হয়।

চিকিৎসক রোগীকে বিশ্রাম নিতে বলেন এবং তরল খাবার যেমন ভাতের মাড়, স্যুপ, ডাবের পানি, সাদা ভাত বা হালকা খিচুড়ি খেতে বলেন। এগুলো শরীরকে শক্তি দেয় এবং পানির ঘাটতি পূরণ করে।

গ্রামীণ এলাকায় অনেক সময় মানুষ স্থানীয় হেকিম বা দোকানদারের কাছ থেকে ওষুধ নেয়, যা বিপজ্জনক হতে পারে। কলেরায় অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক বা স্টেরয়েড ব্যবহার শরীরে মারাত্মক ক্ষতি করতে পারে। তাই সর্বদা নিবন্ধিত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াই নিরাপদ।

যদি রোগীর অবস্থার অবনতি হয় — যেমন প্রচণ্ড দুর্বলতা, প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া, বারবার বমি হওয়া, বা মুখে কিছুই রাখতে না পারা — তাহলে দেরি না করে নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি হতে হবে। হাসপাতালে শিরায় (IV) স্যালাইন ও প্রয়োজনীয় ওষুধ দিয়ে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা হয়।

বাংলাদেশে এখন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে কলেরার জন্য নির্দিষ্ট চিকিৎসা ব্যবস্থা রয়েছে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর “কলেরা কন্ট্রোল প্রোগ্রাম”-এর মাধ্যমে প্রশিক্ষিত ডাক্তার ও নার্সদের নিয়োগ দিয়েছে, যারা বিশেষভাবে এই রোগের চিকিৎসায় দক্ষ।

চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার মাধ্যমে শুধু রোগী নয়, পুরো পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। কারণ চিকিৎসক আক্রান্ত ব্যক্তিকে আলাদা রাখার নিয়ম, পানি ফুটানোর পরামর্শ, খাবার প্রস্তুত ও হাত ধোয়ার নির্দেশনা দেন, যা রোগের বিস্তার রোধ করে।

সবশেষে মনে রাখতে হবে — কলেরা এমন এক রোগ, যেটি দ্রুত চিকিৎসা শুরু করলে খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণে আসে। কিন্তু অবহেলা করলে মৃত্যুও ঘটাতে পারে। তাই নিজের বা পরিবারের কারো মধ্যে কলেরার লক্ষণ দেখা দিলে “পরামর্শ নয়, চিকিৎসা নিন” — এটিই সবচেয়ে বড় প্রতিকার।

৩. বিশুদ্ধ পানি পান করা

কলেরা প্রতিরোধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর উপায় হলো বিশুদ্ধ পানি পান করা। কারণ কলেরার জীবাণু সাধারণত দূষিত পানির মাধ্যমেই ছড়ায়। বাংলাদেশের মতো উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ার দেশে পানির মাধ্যমে রোগ ছড়ানো খুবই সাধারণ ঘটনা। শহরের ড্রেনেজ লাইন, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা বা গ্রামের খোলা খাল-বিলের পানি অনেক সময় মলমূত্রের সংস্পর্শে এসে দূষিত হয়ে যায়, এবং সেখান থেকেই Vibrio cholerae জীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করে।

প্রতিদিন আমরা যতবার পানি পান করি, রান্না করি বা খাবার ধুই — প্রতিবারই বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করা জরুরি। কারণ, এক চামচ দূষিত পানিতেও লক্ষ লক্ষ কলেরা জীবাণু থাকতে পারে। এগুলো একবার শরীরে প্রবেশ করলে দ্রুত অন্ত্রের ভেতরে সংক্রমণ ছড়ায় এবং তীব্র ডায়রিয়া ও বমি শুরু হয়।

তাই কলেরা প্রতিরোধের প্রথম ধাপই হলো — “যে পানি পান করছেন, তা যেন নিরাপদ হয়।”

বাংলাদেশে সবচেয়ে নিরাপদ পানির উৎস হলো গভীর নলকূপ। তবে অনেক জায়গায় নলকূপের মুখ খোলা থাকে, বা আশেপাশে ড্রেন ও ময়লা জমে থাকে, যার ফলে সেই পানিও দূষিত হয়ে যায়। তাই নলকূপ সবসময় ঢেকে রাখতে হবে এবং পরিষ্কার রাখতে হবে।

ফুটানো পানি পান করা সবচেয়ে নিরাপদ পদ্ধতি। অন্তত ১০ মিনিট পানি ফুটিয়ে তারপর ঠান্ডা করে পান করতে হবে। এতে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয়সহ বিভিন্ন জীবাণু সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়। অনেকেই মনে করেন, পানির রং পরিষ্কার মানেই তা বিশুদ্ধ — কিন্তু এটা ভুল ধারণা। জীবাণু চোখে দেখা যায় না, তাই পরিষ্কার দেখালেও তা দূষিত হতে পারে।

শহরের বাসিন্দারা সাধারণত ট্যাপের পানি বা সরবরাহকৃত পানি ব্যবহার করেন। এই পানি অনেক সময় লিকেজের মাধ্যমে ড্রেনের সাথে মিশে যায়। তাই বাসায় পানি ব্যবহার করার আগে ফিল্টার ব্যবহার করা খুবই উপকারী। বাজারে এখন সহজলভ্য বিভিন্ন প্রকারের পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র পাওয়া যায় — যেমন UV ফিল্টার, RO ফিল্টার বা ক্যান্ডেল ফিল্টার। যাদের বাজেট সীমিত, তারা মাটির কলসি বা কাপড়ে ছেঁকে পানি রেখে দিতে পারেন; তবে অবশ্যই আগে পানি ফুটিয়ে নিতে হবে।

গ্রামীণ অঞ্চলে অনেক মানুষ এখনো খোলা পুকুর বা নদীর পানি পান করেন। এটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ, বিশেষ করে বর্ষার সময়। কারণ বৃষ্টির পানি ড্রেন, টয়লেট ও রাস্তার ময়লা টেনে এনে খাল-বিলে মিশিয়ে দেয়। সেই পানি পান করলে শুধু কলেরাই নয়, আরও অনেক সংক্রামক রোগ ছড়ায়। তাই যতটুকু সম্ভব, খোলা উৎসের পানি পান এড়িয়ে চলা উচিত।

পানি সংরক্ষণের সময়ও পরিচ্ছন্নতা খুব গুরুত্বপূর্ণ। পানি সবসময় ঢেকে রাখা পাত্রে রাখতে হবে। খোলা কলসি, বালতি বা জগে পানি রাখলে তাতে মাছি, ধুলাবালি বা পোকা ঢুকে সহজেই দূষিত করে দিতে পারে। পাত্রগুলো নিয়মিত সাবান ও গরম পানি দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার রাখতে হবে।

৪. খাবার ভালোভাবে রান্না করা

কলেরা প্রতিরোধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো খাবার ভালোভাবে রান্না করা। অনেক সময় মানুষ মনে করে, শুধু বিশুদ্ধ পানি পান করলেই কলেরা থেকে বাঁচা যায় — কিন্তু বাস্তবে, দূষিত খাবারও কলেরার জীবাণু বহন করতে পারে। তাই খাবার প্রস্তুত ও রান্নার প্রতিটি ধাপেই পরিচ্ছন্নতা ও সঠিক তাপমাত্রা নিশ্চিত করা অপরিহার্য।

কলেরার জীবাণু Vibrio cholerae সাধারণত খাবারে দীর্ঘ সময় টিকে থাকতে পারে, বিশেষ করে কাঁচা বা আধা সিদ্ধ খাবারে। এই জীবাণু উচ্চ তাপমাত্রায় নষ্ট হয়ে যায়, তাই রান্নার সময় খাবার অবশ্যই ভালোভাবে সিদ্ধ করতে হবে। বিশেষ করে মাছ, মাংস, ডিম, চিংড়ি ও সামুদ্রিক খাবার — এগুলোতে কলেরা জীবাণু বেশি সময় বেঁচে থাকতে পারে, তাই এগুলো পুরোপুরি সেদ্ধ না হলে মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি হয়।

বাংলাদেশে গরম আবহাওয়ার কারণে খাবার দ্রুত নষ্ট হয়। অনেকেই সকালে রান্না করা খাবার দুপুর বা রাতে আবার খেয়ে ফেলেন, কিন্তু দীর্ঘ সময় খোলা জায়গায় রেখে দেওয়া খাবারে ব্যাকটেরিয়া দ্রুত বাড়ে। তাই রান্না করা খাবার দুই থেকে তিন ঘণ্টার মধ্যে খেয়ে ফেলা সবচেয়ে নিরাপদ। যদি বেশি সময় রাখতে হয়, তবে অবশ্যই ঢেকে ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে হবে এবং পরবর্তী সময়ে খাওয়ার আগে গরম করে নিতে হবে।

রান্নার আগে সব উপকরণ — যেমন সবজি, মাছ, মাংস — ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে। সবজি ধোয়ার সময় বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করা জরুরি, কারণ অনেক সময় সবজি বা ফলের গায়ে কলেরা জীবাণু থাকতে পারে, বিশেষ করে যদি সেগুলো দূষিত পানিতে ধোয়া হয়ে থাকে।

বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে বিক্রি হওয়া খাবার, শরবত, ফলের সালাদ, আইসক্রিম বা পানীয় প্রায়ই খোলা জায়গায় রাখা হয়, যেখানে মাছি বসে। এই মাছিগুলো ময়লা ও মলমূত্র থেকে জীবাণু বহন করে খাবারে ছড়িয়ে দেয়। তাই রাস্তায় বিক্রি হওয়া খাবার যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলা উচিত, বিশেষ করে গরম মৌসুমে বা বৃষ্টির সময়।

রান্নার সময় রান্নাঘর পরিষ্কার রাখা অত্যন্ত জরুরি। টেবিল, ছুরি, কাটিং বোর্ড ও চুলার আশপাশে যেন ময়লা বা কাঁচা খাবারের রস না পড়ে থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায়, একই ছুরি বা বোর্ডে কাঁচা মাংস ও রান্না করা খাবার কাটা হয়, এতে কাঁচা খাবারের জীবাণু রান্না করা খাবারে ছড়িয়ে পড়ে। একে বলে ক্রস-কনটামিনেশন, যা কলেরাসহ অন্যান্য সংক্রমণের বড় কারণ।

রান্নার সময় ও পরে হাত ধোয়ার অভ্যাসও খুব গুরুত্বপূর্ণ। হাত ধোয়া ছাড়া কেউ খাবার তৈরি বা পরিবেশন করলে, তার হাতের মাধ্যমে খাবারে জীবাণু ছড়াতে পারে। তাই খাওয়ার আগে ও পরে, টয়লেট ব্যবহারের পর, এবং কাঁচা উপকরণ ধরার পর অবশ্যই সাবান ও বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে।

শিশু বা বয়স্কদের জন্য রান্না করা খাবার বিশেষ যত্নে রাখতে হবে। এদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম হওয়ায় সামান্য দূষণেও তারা দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। শিশুর দুধ তৈরি করার সময়ও ফুটানো পানি ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক।

এছাড়া, অনেক পরিবারে “ঠান্ডা ভাত” খাওয়ার প্রচলন আছে, যা গ্রামীণ বাংলার সাধারণ খাদ্যাভ্যাসের অংশ। তবে ঠান্ডা ভাত যদি সারারাত খোলা অবস্থায় রাখা হয়, তাহলে তাতে ব্যাকটেরিয়া জমে যায়। তাই সকালে খাওয়ার আগে অবশ্যই ফুটন্ত পানিতে ভাত একটু গরম করে নিতে হবে।

খাবার ঢেকে রাখা একটি ছোট কিন্তু অত্যন্ত কার্যকর অভ্যাস। খোলা অবস্থায় খাবার রাখলে ধুলাবালি, মাছি বা অন্যান্য পোকা তাতে বসে জীবাণু ছড়িয়ে দেয়। তাই খাবার রান্না হয়ে গেলে তা ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা উচিত, এমনকি খাওয়ার সময়ও যতটা সম্ভব ঢাকা রাখা ভালো।

বাংলাদেশে বর্তমানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং বিভিন্ন এনজিও সংস্থা “নিরাপদ খাদ্য আন্দোলন” চালাচ্ছে, যেখানে জনগণকে শেখানো হচ্ছে কীভাবে খাবার পরিষ্কার রাখতে হয়, রান্নার সঠিক তাপমাত্রা কত হওয়া উচিত, এবং খাবার সংরক্ষণের নিয়ম কী। এই ধরনের উদ্যোগ আমাদের দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধিতে বড় ভূমিকা রাখছে।

সবশেষে মনে রাখতে হবে — খাবার শুধু পেট ভরার জন্য নয়, শরীরের পুষ্টির মূল উৎস। তাই যদি সেই খাবারই দূষিত হয়, তবে তা জীবনহানির কারণ হতে পারে। খাবার ভালোভাবে রান্না করা মানেই নিজের ও পরিবারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা।

৫. হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা

হাত ধোয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা কলেরা প্রতিরোধের সবচেয়ে সহজ, কার্যকর এবং সাশ্রয়ী উপায়। আমাদের হাত প্রতিদিন অসংখ্য জিনিস স্পর্শ করে—টাকা, মোবাইল, দরজার হাতল, খাবার, এমনকি ধুলাবালি ও ময়লার সঙ্গে সরাসরি সংস্পর্শে আসে। এসব জায়গায় অগণিত জীবাণু থাকে, যার মধ্যে কলেরা রোগের জীবাণু Vibrio cholerae অন্যতম। তাই খাবার খাওয়ার আগে ও পরে, রান্নার আগে, টয়লেট ব্যবহারের পর, কিংবা শিশুর যত্ন নেওয়ার পর সাবান ও বিশুদ্ধ পানি দিয়ে ভালোভাবে হাত ধোয়া অত্যন্ত জরুরি।

বাংলাদেশে অনেক মানুষ এখনও কেবল পানি দিয়ে হাত ধুয়ে মনে করে হাত পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু পানি একা জীবাণু ধ্বংস করতে পারে না। কলেরার জীবাণু হাতের ত্বকে শক্তভাবে লেগে থাকে এবং শুধুমাত্র সাবান বা জীবাণুনাশক দিয়ে ঘষে ধোয়ার মাধ্যমেই তা সম্পূর্ণভাবে দূর করা যায়। বিশেষ করে লিকুইড হ্যান্ডওয়াশ, সাবান অথবা ৭০% অ্যালকোহলযুক্ত স্যানিটাইজার ব্যবহার করলে জীবাণু দ্রুত নষ্ট হয়।

হাত ধোয়ার সময় শুধু আঙুল নয়, বরং পুরো হাত — তালু, আঙুলের ফাঁক, নখের নিচ, কব্জি পর্যন্ত ধোয়া উচিত। অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ তাড়াহুড়ো করে মাত্র ৫-৬ সেকেন্ডে হাত ধুয়ে ফেলে। কিন্তু কার্যকরভাবে হাত পরিষ্কার করতে হলে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে সাবান দিয়ে ঘষতে হবে।

৬. খাবার ও পানির পাত্র ঢেকে রাখা

খাবার ও পানির পাত্র ঢেকে রাখা কলেরা প্রতিরোধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাসগুলোর একটি। আমাদের দেশে অনেক পরিবারে খাবার রান্নার পর খোলা অবস্থায় টেবিল বা চুলার পাশে রেখে দেওয়া হয়, আবার পানি রাখা হয় কলসি বা জগে ঢাকনা ছাড়াই। এই সামান্য অসাবধানতাই কলেরার জীবাণু ছড়িয়ে পড়ার প্রধান কারণ হয়ে উঠতে পারে।

কলেরার জীবাণু Vibrio cholerae সাধারণত দূষিত পানি বা খাবারের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে। মশা, মাছি বা ধূলাবালি সহজেই খোলা খাবার ও পানির ওপর বসে জীবাণু ছড়িয়ে দেয়। বিশেষ করে গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ায় ব্যাকটেরিয়া দ্রুত বংশবৃদ্ধি করে, যা খাবারকে অতি অল্প সময়েই বিপজ্জনক করে তোলে। তাই রান্না করা খাবার বা পানীয় সবসময় ঢেকে রাখা অপরিহার্য।

বাংলাদেশে অনেক সময় দেখা যায়, মানুষ বাজার থেকে আনা খাবার — যেমন ভাজা, মিষ্টি, ফল বা পানীয় — খোলা অবস্থায় রেখে দেয়। মাছি বা ধুলো ময়লা সেই খাবারে বসে সংক্রমণ ঘটায়। এমনকি পানির পাত্র ঢেকে না রাখলে বাতাসের ধূলাবালি বা পোকামাকড়ের মাধ্যমে কলেরার জীবাণু সহজেই তাতে প্রবেশ করতে পারে।

খাবার ঢেকে রাখার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো ঢাকনাযুক্ত পাত্র ব্যবহার করা। যদি ঢাকনা না থাকে, তাহলে পরিষ্কার কাপড় বা নেট দিয়ে ঢেকে রাখা যেতে পারে। তবে কাপড় অবশ্যই প্রতিদিন ধুয়ে শুকিয়ে নিতে হবে, কারণ পুরনো কাপড়ে জীবাণু জমে থাকতে পারে।

পানির ক্ষেত্রে, ফুটানো বা ফিল্টার করা পানি ঢাকনাযুক্ত বোতল বা জগে রাখা উচিত। অনেকেই মনে করেন পানি পরিষ্কার দেখালেই তা বিশুদ্ধ। কিন্তু কলেরার জীবাণু চোখে দেখা যায় না; তাই পানি ফুটিয়ে বা বিশুদ্ধকরণ যন্ত্রে ফিল্টার করে রাখা জরুরি।

রান্নাঘরে খাবার রাখার জায়গা সবসময় শুকনো ও পরিষ্কার থাকতে হবে। মেঝেতে পানি জমে থাকলে বা নোংরা থাকলে সেখান থেকে ব্যাকটেরিয়া খাবারের পাত্রে চলে আসতে পারে। এছাড়া ফ্রিজে রাখা খাবারও অবশ্যই ঢাকনা দিয়ে সংরক্ষণ করা উচিত, কারণ খোলা খাবার থেকে গন্ধ ও ব্যাকটেরিয়া একে অপরের মাঝে ছড়িয়ে যেতে পারে।

প্লাস্টিক বা অ্যালুমিনিয়ামের বদলে কাচের বা স্টিলের ঢাকনাযুক্ত পাত্র বেশি নিরাপদ, কারণ এগুলো সহজে ধোয়া যায় ও জীবাণুমুক্ত রাখা যায়।

গ্রামীণ এলাকায় অনেক সময় পানি কলসি বা বড় পাত্রে রাখা হয় এবং সবাই একই মগ বা গ্লাস দিয়ে পানি নেয়। এতে হাতের মাধ্যমে জীবাণু ছড়ানোর ঝুঁকি থাকে। তাই পানির পাত্র থেকে সরাসরি মুখ দিয়ে না খাওয়া এবং আলাদা গ্লাস ব্যবহার করাই স্বাস্থ্যসম্মত।

খাবার ও পানির পাত্র ঢেকে রাখলে শুধু কলেরার সংক্রমণ নয়, বরং আমাশয়, টাইফয়েড ও ফুড পয়জনিংয়ের মতো আরও অনেক রোগ থেকে সুরক্ষা পাওয়া যায়। তাই এই অভ্যাস পুরো পরিবারের স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এছাড়া, গৃহিণীদের উচিত রান্নার আগে ও পরে পাত্র ভালোভাবে ধোয়া এবং ব্যবহারের আগে শুকনো কাপড় দিয়ে মুছে নেওয়া। কোনো পাত্রে দাগ বা দুর্গন্ধ থাকলে তা পরিষ্কার না করে ব্যবহার করা ঠিক নয়।

৭. পরিবেশ পরিষ্কার রাখা

পরিবেশ পরিষ্কার রাখা মানে শুধু বাড়ি ঝাড়ু দেওয়া বা ময়লা ফেলা নয়, বরং আমাদের আশপাশের প্রতিটি জায়গাকে জীবাণুমুক্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত রাখা। কলেরা এমন একটি রোগ, যা মূলত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে সবচেয়ে দ্রুত ছড়ায়। নোংরা ড্রেন, জমে থাকা পানি, অপরিষ্কার টয়লেট, খোলা জায়গায় মলত্যাগ — এসবের মাধ্যমেই কলেরার জীবাণু সহজে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। তাই এই রোগ প্রতিরোধে প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত পরিবেশ পরিষ্কার রাখা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা।

বাংলাদেশের অনেক গ্রামীণ এলাকা বা শহরের বস্তিতে ড্রেনেজ ব্যবস্থা সঠিক নয়। ময়লা পানি বা বর্জ্য খোলা জায়গায় জমে থাকে, যেখানে মাছি ও অন্যান্য পোকামাকড় সহজে জন্মায়। এই মাছিগুলো আবার খাবারের ওপর বসে জীবাণু ছড়িয়ে দেয়। ফলে এমনকি ফুটানো পানি বা রান্না করা খাবারও দূষিত হয়ে পড়ে। এজন্য ঘরের আশপাশের ড্রেন ও নালা নিয়মিত পরিষ্কার করা অত্যন্ত জরুরি।

বাড়ির টয়লেট বা শৌচাগার সবসময় পরিষ্কার ও ঢাকনাযুক্ত থাকা উচিত। অনেক সময় টয়লেটের পানি বাইরে বেরিয়ে গিয়ে আশপাশের মাটিকে দূষিত করে, যা বৃষ্টির সময় পুকুর বা নলকূপের পানিতে মিশে যায়। এতে পুরো এলাকাজুড়ে কলেরার জীবাণু ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা ঠিক রাখা এবং টয়লেট নিয়মিত জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

খোলা জায়গায় মলত্যাগ করা এখনও বাংলাদেশের কিছু গ্রামীণ অঞ্চলে দেখা যায়। এটি শুধু পরিবেশ দূষিত করে না, বরং কলেরার জীবাণুর সবচেয়ে বড় উৎস। কারণ বাতাস বা বৃষ্টির পানির মাধ্যমে এই জীবাণু সহজেই খাবার ও পানিতে ছড়িয়ে যায়। তাই প্রত্যেক পরিবারের উচিত নিরাপদ টয়লেট ব্যবহার করা এবং অন্যদেরও তা করতে উৎসাহিত করা।

বাড়ির চারপাশে পানি জমে থাকা অবস্থায় সেখানে জীবাণু, ব্যাকটেরিয়া ও মশা জন্মাতে পারে। তাই বৃষ্টির পরপরই জমে থাকা পানি ফেলে দেওয়া, ফুলের টবে বা পাত্রে অতিরিক্ত পানি জমতে না দেওয়া এবং ময়লার ডাস্টবিন সবসময় ঢেকে রাখা উচিত।

রান্নাঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কলেরা প্রতিরোধের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। রান্নাঘরে রাখা ময়লা, ছেঁড়া কাপড়, বা অপরিষ্কার সিঙ্কে জীবাণু জমে থাকে। তাই প্রতিদিন রান্নার আগে ও পরে রান্নাঘরের মেঝে, চুলা ও পাত্র পরিষ্কার করা উচিত। ব্যবহৃত থালা-বাসন গরম পানি ও সাবান দিয়ে ধোয়া উচিত, কারণ এতে জীবাণু সহজে নষ্ট হয়।

৮. নিরাপদ টয়লেট ব্যবহার

নিরাপদ টয়লেট ব্যবহার করা কলেরা প্রতিরোধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কলেরার জীবাণু মূলত মলের মাধ্যমে ছড়ায়। অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি যদি কলেরায় আক্রান্ত হন এবং তার মল সঠিকভাবে নিষ্কাশন না হয়, তাহলে সেই মল থেকে জীবাণু আশেপাশের পানি, মাটি ও খাবারে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে খুব সহজেই অন্য মানুষও সংক্রমিত হয়ে পড়ে। তাই নিরাপদ টয়লেট ব্যবহার কেবল ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার অংশ নয়, বরং পুরো সমাজের স্বাস্থ্য সুরক্ষার একটি অপরিহার্য উপায়।

বাংলাদেশে এখনও অনেক গ্রামীণ ও নিম্ন আয়ের এলাকায় মানুষ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করে। এটি শুধু পরিবেশ দূষিত করে না, বরং কলেরার মতো সংক্রামক রোগের দ্রুত বিস্তার ঘটায়। খোলা জায়গায় মলত্যাগ করলে বৃষ্টির সময় সেই মল বয়ে গিয়ে পুকুর, খাল বা নলকূপের পানিতে মিশে যায়। মানুষ সেই দূষিত পানি ব্যবহার করলে রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করে। তাই প্রতিটি পরিবারের উচিত নিজস্ব স্যানিটারি টয়লেট নির্মাণ ও ব্যবহার করা।

নিরাপদ টয়লেট বলতে বোঝায় এমন একটি টয়লেট যা —

১. সম্পূর্ণ ঢেকে রাখা, যাতে মাছি বা পোকা ঢুকতে না পারে,

২. ব্যবহারের পর সহজে পরিষ্কার করা যায়,

৩. মল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা পরিবেশ দূষিত না করে,

৪. এবং অন্যের পানির উৎসের সঙ্গে সংযোগ না থাকে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও বিভিন্ন এনজিও যেমন BRAC, WaterAid, ও DPHE দীর্ঘদিন ধরে নিরাপদ টয়লেট ব্যবহারে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করছে। তাদের প্রচারণায় দেখা গেছে, যেসব এলাকায় শতভাগ স্যানিটারি টয়লেট ব্যবহার হয়, সেখানে কলেরার প্রকোপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে।

গ্রামাঞ্চলে অনেক সময় টয়লেট থাকলেও সেটি ঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। টয়লেটের ভেতর পানি জমে থাকা, দুর্গন্ধ, অথবা নিকাশির অভাব এগুলো জীবাণু বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। তাই টয়লেট সবসময় শুকনো ও পরিষ্কার রাখতে হবে। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার ব্লিচিং পাউডার বা জীবাণুনাশক ব্যবহার করা ভালো।

টয়লেট ব্যবহারের পর অবশ্যই সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধোয়া জরুরি। অনেকেই মনে করেন কেবল পানি দিয়ে হাত ধুলেই যথেষ্ট, কিন্তু এতে জীবাণু থেকে যায়। হাত না ধুয়ে খাবার তৈরি করা বা খাওয়া কলেরার ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

৯. ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সচেতনতা

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সচেতনতা কলেরা প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। শরীর ও চারপাশের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা মানে রোগের জীবাণু থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখা। বাংলাদেশে অনেক মানুষ এখনও ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা যথাযথভাবে মেনে চলে না, যার ফলে কলেরা ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। তাই স্বাস্থ্য সচেতনতা শুধু ব্যক্তিগত নয়, পুরো পরিবারের ও সমাজের নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য।

শরীর পরিচ্ছন্নতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো নিয়মিত গোসল, পরিষ্কার কাপড় পরা, চুল ও নখ সংরক্ষণ, এবং দাঁত-মুখের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্করা সংক্রমণের ঝুঁকিতে বেশি থাকে। বাংলাদেশে বর্ষা মৌসুমে শিশুদের মধ্যে কলেরা ও ডায়রিয়ার প্রকোপ বেড়ে যায়, কারণ বৃষ্টি ও ফ্লাডের কারণে জীবাণু সহজে ছড়িয়ে পড়ে। তাই এই সময়ে নিজের স্বাস্থ্য সচেতন রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হাত ধোয়া, টয়লেট ব্যবহারের পর সাবান ব্যবহার, রান্নার আগে ও পরে পরিষ্কার হাত ব্যবহার — এগুলো ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার মূল অংশ। এছাড়া, গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমে শরীরের ঘাম ও ময়লা দ্রুত জমে। তাই দিনের অন্তত একবার গোসল করা উচিত। গোসল করার সময় সাবান ব্যবহার করলে জীবাণু দূর হয় এবং শরীর সুস্থ থাকে।

কাপড় নিয়মিত ধোয়া ও শুকনো রাখা খুবই জরুরি। বাংলাদেশে অনেক পরিবারে পোশাক একাধিকবার ব্যবহার করা হয়, যা জীবাণু বৃদ্ধির সুযোগ দেয়। বিশেষ করে বাচ্চাদের পোশাক, শিশুপাত্র বা ডায়াপার নিয়মিত জীবাণুমুক্ত করা আবশ্যক।

খাবার খাওয়ার আগে এবং পরে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা মানে শুধু হাত ধোয়া নয়, বরং দাঁত-মুখ পরিষ্কার রাখা ও কাঁচা খাবার স্পর্শ এড়িয়ে চলা। এভাবে খাদ্য ও পানির মাধ্যমে কলেরার জীবাণু শরীরে প্রবেশের ঝুঁকি কমে।

স্বাস্থ্য সচেতনতার অংশ হিসেবে পর্যাপ্ত বিশ্রাম ও সুষম আহারও গুরুত্বপূর্ণ। কলেরা আক্রান্ত হলে শরীর দ্রুত পানিশূন্য হয়ে যায়। সুস্থ থাকতে হলে নিয়মিত পানি পান, পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ, এবং পর্যাপ্ত বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন। এমনকি অল্প অল্প খাবার বারবার খাওয়া ও বিশুদ্ধ পানি পান করা শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে জরুরি।

বাংলাদেশের গৃহস্থালিতে অনেক সময় শিশুরা বা বৃদ্ধরা অপরিষ্কার পরিবেশে থাকে। তাই তাদের কাছে গিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার উপদেশ দেওয়া এবং প্রয়োজন হলে সাহায্য করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবারে ছোটবেলা থেকেই স্বাস্থ্য সচেতনতা শেখানো মানে ভবিষ্যতে পুরো সমাজকে নিরাপদ রাখা।

১০. অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা

কলেরা সংক্রমণ অত্যন্ত দ্রুত ছড়ায়, এবং এটি মূলত সংক্রমিত ব্যক্তির মল বা বমি থেকে জীবাণু দ্বারা হয়। তাই অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা একদম অপরিহার্য। বাংলাদেশে গরম আবহাওয়ায়, বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে, জনবহুল এলাকা ও পরিবারে সংক্রমণের ঝুঁকি বেশি থাকে। একাধিক জন থাকলে, আক্রান্ত ব্যক্তি থেকে অন্যদের মধ্যে কলেরা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়।

যে ব্যক্তি কলেরায় আক্রান্ত, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা মানে হলো—খাবার, কাপড়, বিছানা, বাথরুম বা যেকোনো ব্যক্তিগত জিনিস আলাদা রাখা। অনেক পরিবারে অসুস্থ সদস্যকে আলাদা ঘরে রাখার ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলেও, যতটা সম্ভব দূরত্ব বজায় রাখা উচিত। এতে সংক্রমণ ছড়ানোর ঝুঁকি অনেকাংশে কমে।

অসুস্থ ব্যক্তিকে যত্ন করার সময় সাবান ও গ্লাভস ব্যবহার করা অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে তাদের মল বা বমি পরিষ্কার করার সময় সরাসরি হাত সংস্পর্শ এড়ানো উচিত। এটি কলেরার জীবাণু শরীরে প্রবেশের সম্ভাবনা কমায়। এছাড়া, এই কাজে ব্যবহৃত কাপড় বা ন্যাপকিন আলাদাভাবে ধুয়ে শুকিয়ে রাখা উচিৎ।

শিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে সংক্রমণ প্রতিরোধ আরও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এরা রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় দ্রুত অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়িয়ে চললে তাদের নিরাপদ থাকা নিশ্চিত করা যায়। যদি শিশুরা খেলাধুলা বা ঘরের মধ্যে ঘুরে, তবে আক্রান্ত ব্যক্তির কাছাকাছি না গিয়ে আলাদা জায়গায় রাখাই শ্রেয়।

বাংলাদেশে বাড়ির স্যানিটারি ব্যবস্থার অভাবও সংক্রমণ বাড়ায়। অসুস্থ ব্যক্তির বর্জ্য সঠিকভাবে নিষ্কাশন করা না হলে, পুরো পরিবারের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। তাই বর্জ্য ধোয়া, ঝোঁকা পানি ফেলা, এবং আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহার করা বাথরুম পরিচ্ছন্ন রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অসুস্থ ব্যক্তিকে খাবার পরিবেশন করার সময় আলাদা বাটি, চামচ, গ্লাস ব্যবহার করা উচিত। খাদ্য এবং পানীয়ের মাধ্যমে কলেরার জীবাণু সহজে অন্যের মধ্যে ছড়ায়। তাই সংক্রামিত ব্যক্তির ব্যবহার করা জিনিসগুলো কেউ ব্যবহার করবে না তা নিশ্চিত করতে হবে।

জনসমাগম বা বাজারে গেলে অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলাও গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় পরিবারের বাইরে থেকে সংক্রমণ বাড়ে। তাই আক্রান্ত ব্যক্তি বাড়ির ভেতরে বিশ্রাম করলে পুরো পরিবার নিরাপদ থাকে। এছাড়া, ঘরের বায়ু চলাচল ঠিক রাখতে জানালা ও দরজা খোলা রাখা উচিত, যাতে বাতাসে জীবাণুর ঘনত্ব কমে।

শিশুদের শিক্ষার মাধ্যমে অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার গুরুত্ব বোঝানো যায়। যেমন, তাদের শেখানো যায় যে অসুস্থ বন্ধু বা ভাইবোনের সঙ্গে খেলাধুলা করার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোতে হবে, এবং খাবার বা পানীয় শেয়ার করা উচিত নয়।

সবশেষে মনে রাখতে হবে, অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা মানে শুধু নিজের সুরক্ষা নয়, পুরো পরিবারের সুরক্ষা নিশ্চিত করা। এটি কলেরা প্রতিরোধের সবচেয়ে সহজ এবং কার্যকর পদ্ধতি। বাংলাদেশে যদি এই অভ্যাস প্রতিটি পরিবারের মধ্যে রপ্ত করা যায়, তাহলে কলেরার প্রাদুর্ভাব উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব।

কলেরা কেন হয়?

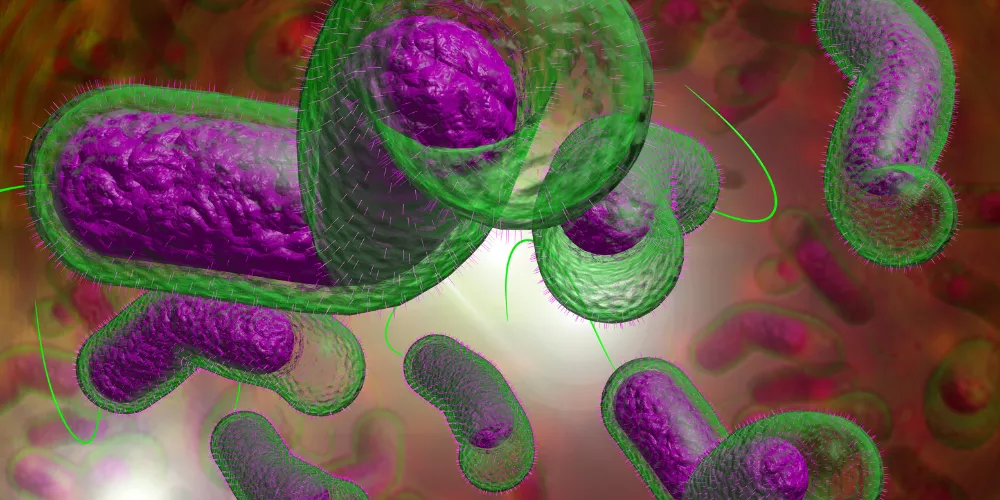

কলেরা একটি সংক্রামক রোগ যা মূলত Vibrio cholerae নামক ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয়। এই জীবাণু মানুষের অন্ত্রে প্রবেশ করলে প্রচণ্ড ডায়রিয়া, বমি এবং পানিশূন্যতা সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে কলেরা বেশি দেখা যায় কারণ এখানে আবহাওয়া উষ্ণ ও আর্দ্র, বর্ষাকালে পানি ও খাদ্য দূষিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

কলেরার প্রধান কারণ হলো দূষিত পানি এবং খাদ্য। অনেক সময় নদী, খাল, পুকুর, খোলা নলকূপ বা বৃষ্টির পানি কলেরার জীবাণু বহন করে। যখন মানুষ সেই পানি পান করে, তখন জীবাণু অন্ত্রে প্রবেশ করে। এছাড়া, সঠিকভাবে রান্না করা হয়নি এমন খাবারও কলেরার অন্যতম উৎস। বিশেষ করে কাঁচা বা আধা সিদ্ধ মাছ, মাংস ও সামুদ্রিক খাবার জীবাণুর জন্য অনুকূল।

অপরিষ্কার হাতও সংক্রমণের বড় কারণ। মানুষ টয়লেট ব্যবহার করার পরে হাত ঠিকভাবে না ধুয়ে খাবার বা পানি স্পর্শ করলে, ব্যাকটেরিয়া সহজেই শরীরে প্রবেশ করতে পারে। বাংলাদেশের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা ও বাজারগুলোতে এই ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়।

এছাড়া অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ—যেমন ময়লা জমে থাকা, নোংরা ড্রেনেজ, খোলা আবর্জনা—কলেরার জীবাণুর বিস্তারে সহায়ক। মাছি ও পোকামাকড় এসব জীবাণুকে মানুষের খাবার বা পানিতে সহজেই পৌঁছে দেয়। বর্ষার সময় যখন নদী ও খাল ফেটে ঘরে ঢুকে যায়, তখন কলেরার প্রকোপ বেশি দেখা যায়।

অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শও সংক্রমণের একটি মাধ্যম। কলেরায় আক্রান্ত ব্যক্তির মল বা বমি দ্বারা জীবাণু ছড়ায়। যদি সংক্রমিত ব্যক্তির ব্যবহৃত জিনিস বা খাবারের সঙ্গে অন্যরা স্পর্শ করে, তবে তারা দ্রুত সংক্রমিত হতে পারে।

অনিয়মিত স্বাস্থ্য সচেতনতা, যেমন হাত ধোয়া, খাবার ঠিকমতো রান্না না করা, পানি ফুটিয়ে না খাওয়া—সব মিলিয়ে কলেরার ঝুঁকি বহুগুণ বাড়ায়। তাই কলেরা মূলত দূষিত পানি, অশুদ্ধ খাবার, অপরিষ্কার হাত ও পরিবেশ, এবং সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শের কারণে হয়।

বহুল জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন ও উত্তর সমূহ

কলেরা রোগের প্রতিকার ও প্রতিরোধ?এই বিষয়ে আপনার মনে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছে? তাহলে চলুন জেনে নেই সেই সকল প্রশ্ন ও উত্তরগুলো-

কলেরা কি ছোঁয়াচে রোগ?

হ্যাঁ, কলেরা মূলত ছোঁয়াচে। এটি সংক্রমিত ব্যক্তির মল বা বমি থেকে জীবাণুর মাধ্যমে অন্যের শরীরে ছড়ায়। এছাড়া দূষিত পানি ও খাবারের মাধ্যমেও সংক্রমণ হতে পারে। তাই হাত ধোয়া, পরিষ্কার পানি ও নিরাপদ খাবারের মাধ্যমে এটি প্রতিরোধ করা যায়।

কলেরা থেকে রক্ষা পেতে কী করতে হবে?

কলেরা প্রতিরোধের জন্য পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানি পান করা, খাবার ভালোভাবে রান্না করা, হাত ধোয়া, খাবার ও পানির পাত্র ঢেকে রাখা, নিরাপদ টয়লেট ব্যবহার এবং অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা জরুরি। এই অভ্যাসগুলো নিয়মিত মানলে সংক্রমণের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে।

উপসংহার

কলেরা একটি মারাত্মক সংক্রামক রোগ, যা দ্রুত ছড়ায় এবং শারীরিক পানিশূন্যতা সৃষ্টি করে। তবে সচেতনতা, স্বাস্থ্যবিধি ও নিরাপদ অভ্যাস মেনে চললে এটি সহজেই প্রতিরোধযোগ্য। বাংলাদেশের মতো গরম ও আর্দ্র দেশগুলোতে কলেরার ঝুঁকি বেশি থাকে, তাই পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে সচেতন থাকা অত্যন্ত জরুরি।

প্রধান প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হলো পরিষ্কার পানি পান করা, খাবার ভালোভাবে রান্না করা, হাত ধোয়া, খাবার ও পানির পাত্র ঢেকে রাখা, পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা, নিরাপদ টয়লেট ব্যবহার এবং অসুস্থ ব্যক্তির সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা। এগুলো নিয়মিত অভ্যাসে রূপান্তর করলে কলেরার সংক্রমণ কমানো সম্ভব।

কলেরা শুধু ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য নয়, পুরো সমাজের স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়। তাই প্রত্যেক পরিবারের উচিত সচেতনতা বজায় রাখা ও নিরাপদ অভ্যাস শিক্ষা দেওয়া। শিশুরা ও বয়স্করা সংক্রমণের প্রতি সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ, তাই তাদের সুরক্ষায় বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার।

বাংলাদেশে বর্ষাকাল ও গরম মৌসুমে কলেরার প্রকোপ বেড়ে যায়। এই সময়ে বিশেষভাবে খাদ্য ও পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, হাত ধোয়ার অভ্যাস মেনে চলা এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা জরুরি। এছাড়া, সরকারি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও এনজিওগুলোর প্রচারণায় অংশগ্রহণ করে সচেতনতা বৃদ্ধি করাও গুরুত্বপূর্ণ।

সবশেষে, কলেরা প্রতিরোধে সতর্কতা, পরিচ্ছন্নতা ও সচেতনতা—এই তিনটি মূলমন্ত্র মনে রাখলে ব্যক্তি ও পরিবার উভয়ই সুস্থ থাকে। প্রতিদিনের ছোট ছোট অভ্যাস যেমন সাবান দিয়ে হাত ধোয়া, খাবার ঢেকে রাখা, নিরাপদ পানি ব্যবহার করা—এসব অভ্যাসের মাধ্যমে আমরা কলেরার মতো সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধ করতে পারি।

অতএব, কলেরা প্রতিরোধে আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ। সচেতনতা ও পরিচ্ছন্নতা শুধু ব্যক্তিগত নয়, বরং পুরো বাংলাদেশের স্বাস্থ্যকে নিরাপদ রাখতে সহায়ক। যদি আমরা সবাই মিলে নিয়মিত ও সঠিক অভ্যাস পালন করি, তাহলে কলেরা ও অন্যান্য সংক্রামক রোগ থেকে আমাদের পরিবার ও সমাজকে রক্ষা করা সম্ভব।